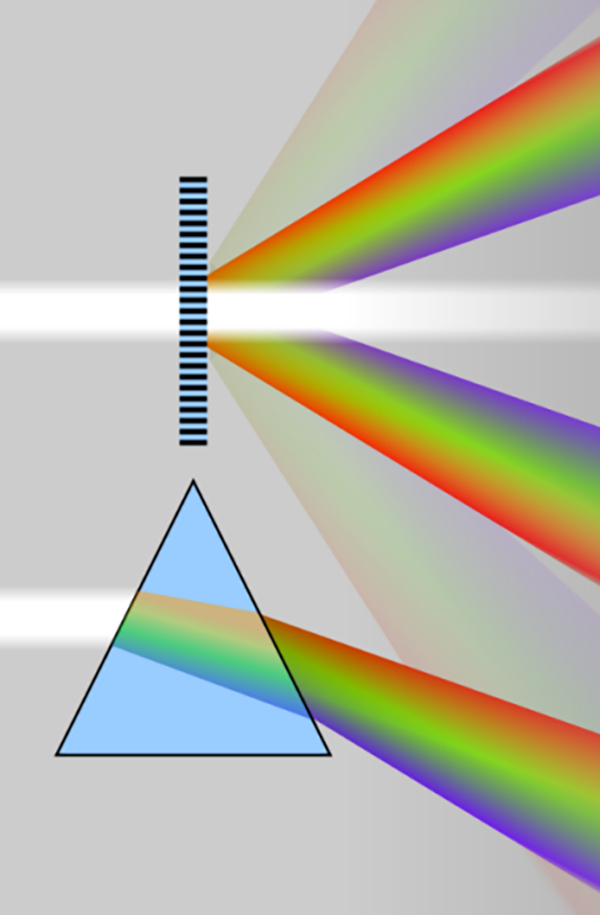

分光計は電磁放射線のスペクトルを分析するために使用される科学機器であり、波長に対する光の強度の分布を表す分光器として放射線のスペクトルを表示できます (y 軸は強度、x 軸は波長です) /光の周波数)。光は、通常は屈折プリズムまたは回折格子であるビームスプリッターによって分光計内でその成分の波長に分離されます(図1)。

図1 電球と太陽光のスペクトル(左)、グレーティングとプリズムの光分割原理(右)

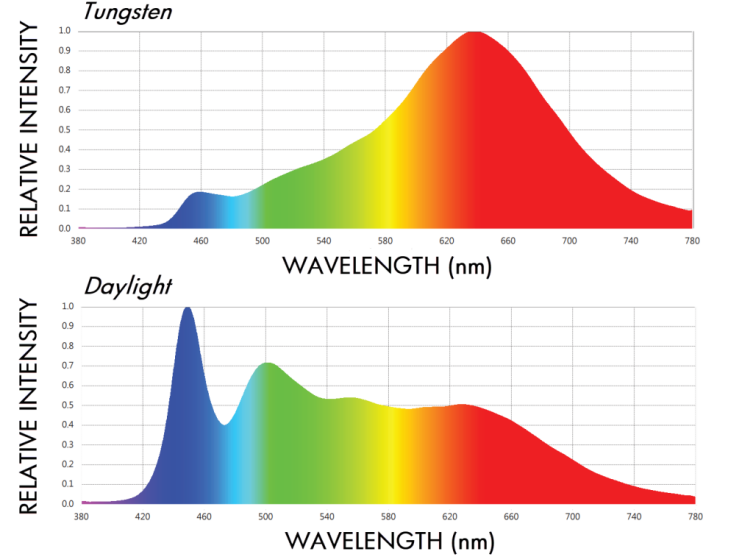

分光計は、光源の発光スペクトルを直接検査するか、材料との相互作用に伴う光の反射、吸収、透過、または散乱を分析することによって、広範囲の光放射を測定する際に重要な役割を果たします。光と物質の相互作用の後、スペクトルは特定のスペクトル範囲または特定の波長の変化を経験し、スペクトルの変化に従って物質の特性を定性的または定量的に分析できます。たとえば、生物学的および化学的分析などです。血液や未知の溶液の組成と濃度、物質の分子、原子構造、元素組成の分析 図 2

図2 各種油の赤外線吸収スペクトル

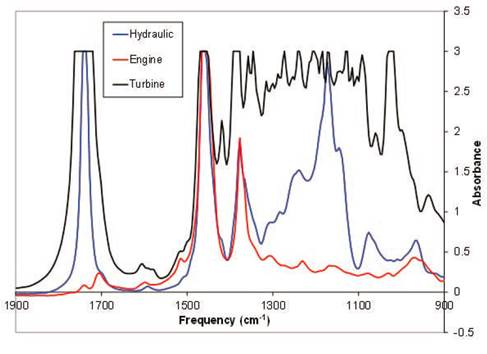

分光計はもともと物理学、天文学、化学の研究のために発明されましたが、現在では化学工学、材料分析、天文学、医療診断、バイオセンシングなどの多くの分野で最も重要な機器の 1 つとなっています。17 世紀、アイザック ニュートンは、白色光のビームをプリズムに通すことで光を連続的な色の帯に分割することができ、この結果を説明するために初めて「スペクトル」という言葉を使用しました(図 3)。

図 3 アイザック・ニュートンはプリズムを使って太陽光のスペクトルを研究します。

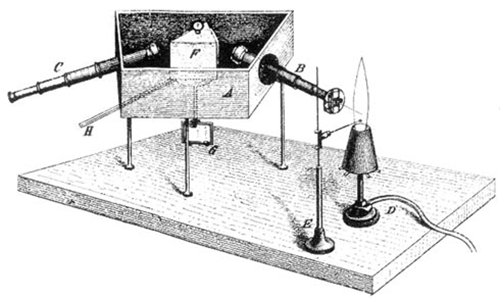

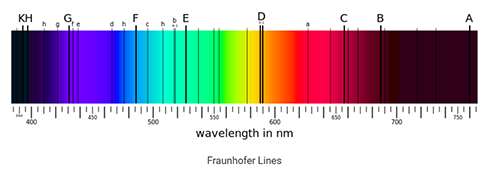

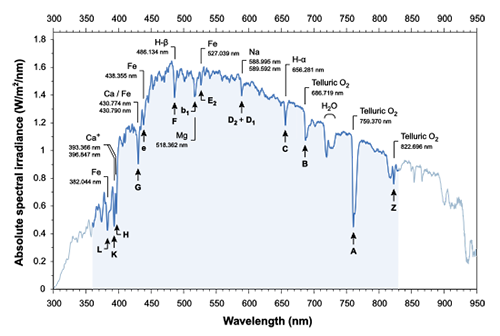

19 世紀初頭、ドイツの科学者ジョセフ フォン フラウンホーファー (フランショファー) は、プリズム、回折スリット、望遠鏡を組み合わせて、太陽放射スペクトルの分析に使用される高精度の分光計を作成しました (図 4)。太陽の7色のスペクトルは連続的ではなく、その上に多数の暗い線(600以上の離散線)があることが初めて観察され、有名な「フランケンホーファー線」として知られています。彼はこれらの線の中で最も特徴的なものを A、B、C…H と名付け、B と H の間にある約 574 本の線を数えました。これは、太陽スペクトル上のさまざまな元素の吸収に相当します(図 5)。同時に、フラウンホーファーは、まず、回折格子を使用して線スペクトルを取得し、スペクトル線の波長を計算します。

図 4. 人間の目で見た初期の分光計

図5 フラウン・ヴァッフェライン(リボンの暗線)

図6 フラウン・ウォルフェル線に相当する凹部を有する太陽スペクトル

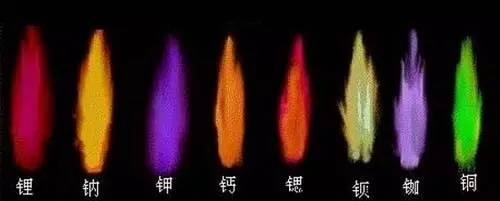

19世紀半ば、ドイツの物理学者キルヒホッフとブンゼンは、ハイデルベルク大学で共同研究し、ブンゼンが新たに設計した火炎器具(ブンゼンバーナー)を使用して、さまざまな化学物質の特定のスペクトル線に注目することによって最初のスペクトル分析を実行しました。 (塩)をブンゼンバーナーの炎のイチジクに振りかけます。7. 彼らはスペクトルを観察することによって元素の定性的検査を実現し、1860 年に 8 つの元素のスペクトルの発見を発表し、いくつかの天然化合物中にこれらの元素が存在することを決定しました。彼らの発見は、分光分析化学の重要な分野、つまり分光分析の創設につながりました。

図7 火炎反応

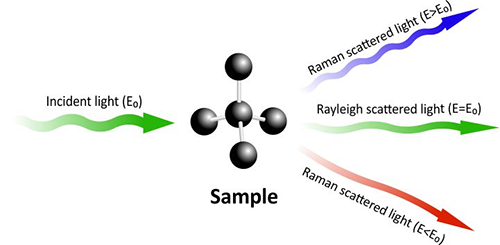

20 世紀の 20 年代、インドの物理学者 CV ラマンは分光計を使用して、有機溶液中の光と分子の非弾性散乱効果を発見しました。彼は、入射光が光と相互作用した後、より高いエネルギーとより低いエネルギーで散乱することを観察しました。これは後にラマン散乱と呼ばれます(図8)。光エネルギーの変化は分子の微細構造を特徴付けるため、ラマン散乱分光法は材料、医学、化学の分野で広く使用されています。およびその他の産業では、物質の分子の種類と構造を特定し、分析することができます。

図 8 光が分子と相互作用した後のエネルギーシフト

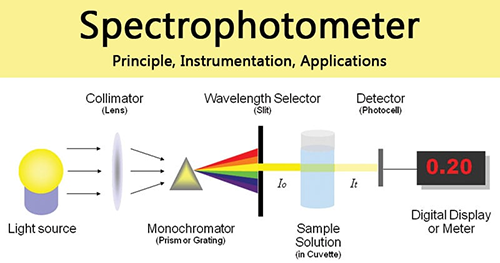

20 世紀の 30 年代、アメリカの科学者ベックマン博士は、紫外線スペクトルの吸収を各波長で個別に測定して完全な吸収スペクトルをマッピングし、それによって溶液中の化学物質の種類と濃度を明らかにすることを初めて提案しました。この透過吸収光の経路は、光源、分光器、試料から構成されます。現在の溶液の組成および濃度検出のほとんどは、この透過吸収スペクトルに基づいています。ここでは、光源をサンプル上で分割し、プリズムまたは回折格子を走査してさまざまな波長を取得します(図9)。

図9 吸光度の検出原理 –

20 世紀の 40 年代に、最初の直接検出分光計が発明され、初めて光電子増倍管 PMT と電子機器が従来の人間の目による観察や写真フィルムに取って代わり、波長に対するスペクトル強度を直接読み取ることができました。このように、科学機器としての分光計は、時間の経過とともに、使いやすさ、定量的測定、および感度の点で大幅に改善された。

図10 光電子増倍管

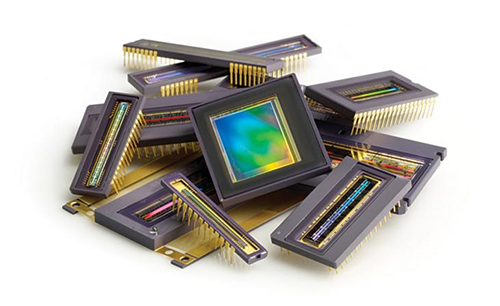

20 世紀半ばから後半にかけて、分光計技術の発展は、オプトエレクトロニクス半導体材料およびデバイスの開発と切り離すことができませんでした。1969 年にベル研究所のウィラード ボイルとジョージ スミスが CCD (電荷結合素子) を発明し、その後 1970 年代にマイケル F. トンプセットによって画像用途に改良され開発されました。図 11 に示す CCD の発明 (2009 年) でノーベル賞を受賞したウィラード・ボイル氏 (左) とジョージ・スミス氏。 1980 年に日本の NEC の寺西信和氏が固定フォトダイオードを発明し、画像のノイズ比と解決。その後、1995 年に NASA のエリック フォッサムが CMOS (相補型金属酸化膜半導体) イメージ センサーを発明しました。このイメージ センサーは、同様の CCD イメージ センサーよりも消費電力が 100 分の 1 で、製造コストが大幅に低くなります。

図 11 ウィラード・ボイル (左)、ジョージ・スミスとその CCD (1974 年)

20 世紀末には、半導体オプトエレクトロニクス チップの処理および製造技術が継続的に改善され、特に分光計におけるアレイ CCD および CMOS の応用により (図 12)、1 回の露光で全範囲のスペクトルを取得することが可能になりました。時間の経過とともに、分光計は、色の検出/測定、レーザー波長分析、蛍光分光法、LED 選別、イメージングおよび照明センシング装置、蛍光分光法、ラマン分光法などを含むがこれらに限定されない、幅広い用途で広く使用されるようになりました。 。

図12 各種CCDチップ

21世紀に入り、各種分光計の設計・製造技術は徐々に成熟し、安定してきました。あらゆる分野で分光計に対する需要が高まるにつれ、分光計の開発はより迅速かつ業界に特化したものになっています。従来の光学パラメータインジケータに加えて、さまざまな業界が分光計の体積サイズ、ソフトウェア機能、通信インターフェース、応答速度、安定性、さらにはコストなどの要件をカスタマイズしており、分光計の開発はより多様化しています。

投稿日時: 2023 年 11 月 28 日